Proses Pembentukan Kaidah Fiqih

Friday, 17 July 2015

Sudut Hukum | Sulit diketahui siapa pembentuk kaidah Fiqih, yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah Fiqih dan masa hidup penyusunnya ternyata kaidah Fiqih tidak terbentuk sekaligus, tetapi terbentuk secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam.

Walaupun demikian, kalangan ulama di bidang kaidah Fiqih, menyebutkan bahwa Abu Thahir al-Dibasi, ulama dari mazhab Hanafi, yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriyah, telah mengumpulkan kaidah Fiqih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Abu Thahir selalu mengulang-ulang kaidah tersebut di masjid, sebelum para jamaah pulang ke rumahnya masing-masing.Kemudian Abu Sa'id al-Harawi, seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah Fiqih yang dihafalkan Abu Thahir. Diantara kaidah tersebut adalah lima kaidah besar di atas.

Setelah seratus tahun kemudian, datang ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi, yang menambahkan kaidah Fiqih yang sudah dikumpulkan Abu Thahir sehingga menjadi 37 kaidah.

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa kaidah-kaidah Fiqih muncul pada akhir abad ke-3 Hijriyah.

Seperti kita ketahui dari perkembangan ilmu Islam, bahwa kitab-kitab tafsir, hadits, ushul fiqih dan kitab-kitab Fiqih pada masa itu telah dibukukan. Dengan demikian materi tentang tafsir, hadits, dan Fiqih telah cukup banyak.

Kaidah Fiqih memang bukan dalil, tetapi sarana bagi kita untuk mempermudah menentukan hukum pada masalah-masalah yang kita jumpai di masyarakat. Maka para ulama’ telah memberikan investasi besar kepada kita agar kita dapat memahami hukum Islam ini dengan mudah.

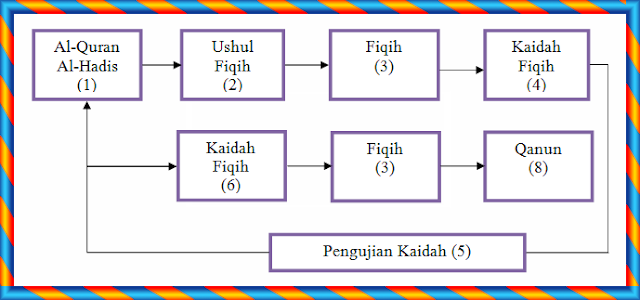

Oleh karena itu, bahwa proses pembentukan kaidah Fiqih adalah sebagai berikut :

- Sumber hukum Islam: Al-Quran dan Hadits;

- Kemudian muncul ushul fiqih sebagai metodologi di dalam penarikan hukum (istibath al-ahkam). Dengan metodologi ushul fiqih yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan Fiqih;

- Fiqih ini banyak materinya. Dari materi Fiqih yang banyak itu kemudian oleh ulama-ulama yang mendalami ilmu di bidang Fiqih, diteliti persamaannya dengan menggunakan pola piker deduktif kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah Fiqih;

- Selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dengan menggunakan banyak ayat dan banyak hadits, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabi;

- Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat Al-Quran dan banyak hadits Nabi, baru kemudian kaidah fiqih tersebut menjadi kaidah yang mapan;

- Apabila sudah menjadi kaidah yang mapan/akurat, maka ulama-ulama Fiqih menggunakan kaidah tadi untuk menjawab permasalahan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, akhirnya memunculkan hukum-hukum Fiqih baru;

- Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ulama memberikan fatwa, terutama di dalam hal-hal baru yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah Fiqih, bahkan kekhalifahan Turki Utsmani di dalam Majalah al-Ahkam al-Adliyah, menggunakan 99 kaidah di dalam membuat undang-undang tentang akad-akad muamalah dengan 185 pasal;

- Seperti telah disinggung di muka.

Ibnu Qayyim al-Jauzaiyah (w.751 H) murid Ibnu Taimiyah dalam kitab Fiqihnya "I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-Alamin", memunculkan kaidah :

تغيُّرُ الْفتْوى واخْتِلافُها بِحسْبِ تغيُّرِ اْلأزْمِنةِ واْلأمْكِنةِ واْلأحْوالِ والنِّيّاتِ والْعوائِدِ

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebisaaan"Ibnu Qayyim dianggap sebagai penemu kaidah tersebut, demikian pula Ibnu Rusyd (w.520-595 H) dalam kitab Fiqihnya Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid, sesudah menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang masalah batas maksimal kehamilan, beliau berkesimpulan dengan kaidah :

والْحُكْمُ إِنّما يجِبُ أنْ يكُوْن بِالْمُعْتادِ لا بِالنّادِرِ

"Hukum itu wajib ditetapkan dengan apa yang biasa terjadi bukan dengan apa yang jarang terjadi"Dalam kitab al-Kharaj, Abu Yusuf memberikan fatwa kepada khalifah Harun al-Rasyid dengan kata-kata :

ليْس لِلإِمامِ أنْ يُخْرِج شيْئًا مِنْ يدِ أحدٍ إِلاّ بِحقٍّ

"Tidak ada kewenangan bagi kepala Negara (eksekutif) untuk mengambil sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan cara yang dibenarkan"Contoh lain:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan.”Kaidah ini berasal dari kata-kata Imam al-Syafi'i yang berbunyi :

منْزِلةُ الْوالِيْ مِن الرّاعِيةِ كمنْزِلةِ الْولِيِّ مِن الْيتِيْمِ

"Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan wali kepada anak yatim"Kata-kata Imam al-Syafi'i ini setelah ditelaah ulama-ulama lain, terutama ulama di bidang fiqih siyasah, akhirnya memunculkan kaidah tersebut di atas.

Hanya saja sesudah jadi kaidah fiqih yang mapan dan dilegitimasi Al-Quran dan Sunnah, kaidah tadi menjadi sumber dan di bawah kaidah itu dimunculkan kembali Fiqih bahkan dikelompokkan lagi, inilah yang kita lihat di dalam kitab-kitab kaidah Fiqih, setelah kaidah-kaidah Fiqih itu dibukukan.

Di dalam proses pengujian kaidah-kaidah Fiqih oleh Al-Quran dan Sunnah sering bertemu kaidah dengan hadits, maka hadits tersebut jadi kaidah, seperti:

الْبيِّنةُ على الْمُدّعِيْ والْيمِيْنُ على الْمُدّعى عليْهِ

"Bukti/keterangan wajib disampaikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang mengingkari/tergugat" (HR. Muslim dari Ibnu 'Abbas),Atau juga hadits:

لا ضرر ولا ضِرار

"Jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan" (HR. Al-Hakim).Hadits ini digunakan untuk melegitimasi kaidah:

الضّررُ يُزالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan" (salah satu kaidah Fiqih pokok yang lima)Apabila mau memunculkan kaidah-kaidah baru di dalam Fiqih maka harus ditelusuri dahulu Fiqihnya, baru diukur akurasi kaidah tadi dengan banyak ayat dan banyak hadits, selanjutnya didiskusikan dan diuji oleh para ulama, baru bisa dijadikan sebagai kaidah yang mapan.

Kaidah yang sudah mapan ini akan menjadi alat (metode) dalam menjawab problem-problem di masyarakat dan memunculkan hukum-hukum Fiqih baru.

Misalnya kaidah:

اْلأُمُوْرُ بِمقاصِدِها

“Semua perkara itu tergantung kepada maksudnya”Kaidah ini berasal dari banyak materi Fiqih, karena di dalam Fiqih, nilai suatu perbuatan tergantung kepada niatnya.

Di dalam ibadah, apakah niat ibadah itu wajib atau sunnah, dilaksanakan tepat waktu atau dengan cara qadha.

Dalam muamalah, apakah menyerahkan barang itu dengan niat memberi (hibah) atau meminjamkan.

Dalam jinayah apakah perbuatan criminal itu dilakukan karena kesengajaan (dengan niat) atau kesalahan (tanpa niat) dan seterusnya, semua itu hukumnya dilandaskan kepada niat, maksud dan tujuannya.

Hukumnya berbeda sesuai dengan niat dan tujuan masing-masing. Maka muncul kaidah tersebut di atas. Kaidah tersebut dirujukkan kepada hadits:

إِنّما اْلأعْمالُ بِالنِّيّاتِ

"Setiap perbuatan tergantung niatnya" (HR. Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab)Juga kepada Hadits:

رُفِع عنْ أُمّتِيْ الْخطأُ والنِّسْيانُ وما اسْتُكْرِه عليْهِ

"Diangkat dari umatku (tidak dituliskan berdosa) perbuatan karena keliru, lupa, dan terpaksa" (HR. Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas)Tidak hanya dengan dalil itu saja tapi juga disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang berubungan dengan niat, seperti ayat berikut :

"Dan tidaklah ada dosa atasmu terhadap apa yang kami khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu" (QS. Al-Ahzab : 5)Demikian pula dalam surat an-Nisaa' ayat 92 dan 93 yang menyatakan adanya pembunuhan karena kesalahan (tanpa niat) dan pembunuhan karena sengaja (dengan niat).

Selain itu juga dirujukkan kepada tujuannya, baik atau buruk, apakah tujuannya penipuan yang dilarang atau bertujuan baik untuk memberi manfaat kepada manusia.

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa;

Pertama, apabila dirujukkan kepada hadits, dan ternyata hadits-hadits tadi sama dengan kaidah, maka hadits tadi bisa menjadi kaidah di kalangan Ulama Fiqih.

Kedua, kaidah yang dirujukkan kepada pemahaman nash-nash (Al-Quran dan Al-Hadits), maka substansi pemahaman itulah yang jadi kaidah.

Seperti telah disinggung di muka, setelah menjadi kaidah yang mapan, para ulama mengelompokkan kembali materi-materi Fiqih yang masuk dalam kaidah tersebut dan apa-apa yang keluar (pengecualian) sebagai contoh-contoh penerapan kaidah.

Misalnya, dalam kitab al-Asybah wa al Nazhair, Imam al-Suyuthi menjelaskan kaidah:

اْلأُمُوْرُ بِمقاصِدِها

"Setiap perkara tergantung kepada niatnya"Al-Suyuthi, membahas masalah niat dalam beberapa sub poko bahasan:

1. Kaidah-kaidah niat dilegimitasi oleh hadits niat;

2. Adanya masalah-masalah Fiqih yang lebih sempit di kelompokkan dan disandarkan kepada kaidah tersebut, seperti masalah-masalah ibadah mahdhah, munakahat, dan jinayat yang memiliki kaidah-kaidah tersendiri;

3. Fungsi niat yang membedakan antara ibadah dan adat kebisaaan dan masalah Fiqih yang tidak diperlukan niat;

4. Ta’yin niat/menentukan niat lebih spesifik dalam hal perbuatan-perbuatan yang serupa;

5. Tempat niat adalah di dalam hati, hubungan antara talafuzh (melafazkan niat) dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang dianggap sah adalah apa yang ada di dalam hati;

6. Syarat-syarat niat adalah tahu ilmunya, tidak mendapatkan yang bertentangan dengan niat;

7. Perbedaan pendapat di dalam penerapan niat.

Dalam hal ini, dengan mengambil pendapat al-Rafi'i, al-Suyuthi memunculkan dhabith, yaitu:

النِّيّةُ فِي الْيمِيْنِ تُخصِّصُ اللّفْظ اْلعامّ ولا تُعمِّمُ الْخاصّ

"Niat di dalam sumpah mengkhususkan (yang diucapkan) dengan kata-kata yang umum dan tidak bisa mengumumkan kata-kata yang khusus"Bersumpah dengan tidak menyebutkan nama orang atau sesuatu secara khusus maka harus dijelaskan apa yang diniatkan itu siapa. Tetapi tidak sebaliknya, apa yang di niatkan kepada seseorang, maka tidak bisa digeneralisir;

8. Pembahasan tentang kasus-kasus tertentu secara khusus yang tersebut dalam kitab-kitab Fiqih mazhab Syafi'i.

Dalam kitab al-Qawa'id fi al-Fiqih, karangan Ibnu Rajab al-Hanbali, ada kaidah yang berbunyi:

منْ تعجّل حقّهُ أوْ ما أُبِيْح لهُ قبْل وقْتِهِ على وجْهٍ مُحرّمٍ عُوْقِب بِحِرْمانِهِ

"Barangsiapa yang mempercepat haknya atau yang membolehkannya sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka ia dihukum dengan keharaman (dilarang) menerima hak tersebut"Contoh kaidah ini adalah seperti ahli waris yang membunuh pewaris, maka ia dilarang mendapatkan warisan tersebut.

Atau ada orang yang menikahi wanita sebelum habis masa iddah-nya, maka ia diharamkan untuk menikahi wanita tersebut.

Atau ada orang yang memburu binatang dalam keadaan ihram, maka ia diharamkan memburu binatang tersebut.

Kaidah ini setelah dikritisi kemudian menjadi kaidah yang dianggap lebih mapan dengan ungkapan:

منْ تعجّل بِشيءٍ قبْل أوانِهِ عُوْقِب بِحِرْمانِهِ

"Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, diberi sanksi dengan haramnya hal tersebut"